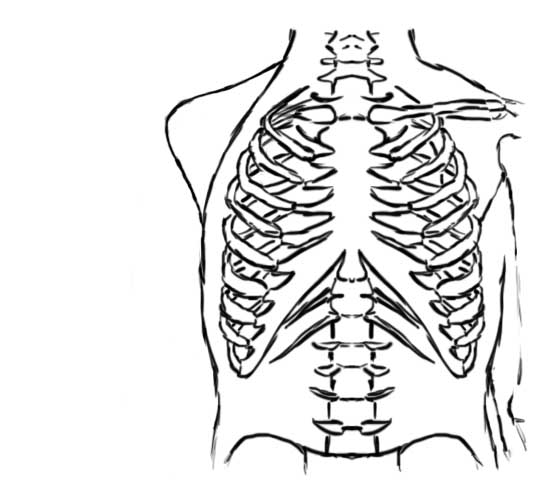

Allgemein passive Prothesen aktive Prothesen elektrische Prothesen Aufbau Methodik Schaftformen Bauteile Steuerungsvarianten

Patschhand

Die Patschhand-Prothese ist meist die erste Kleinkindversorgung. Sie ist in der Regel einfach gehalten und dient der Heranführung des Kindes an die Nutzung einer Prothese. Sie ist aber nicht bei allen Stumpflängen sinnvoll.

Eine spätere Versorgung mit höher funktionellen Prothesen hängt dabei nicht zwingend von einer erfolgreichen Versorgung mit einer Patschhand ab, aber die Kinder können dabei bereits erfahren, dass ein solcher Fremdkörper am Armstumpf nichts schlimmes bedeutet muss und im besten Falle hilfreich ist.

Die beste Akzeptanz zeigt sich bei kurzen bis mittellangen Unterarmstümpfen, da die Patschhand in diesen Fällen über das Ellenbogengelenk aktiv geführt und positioniert werden kann, einen Längenausgleich zur Gegenseite schafft und somit funktionell als Vorteilhaft empfunden werden kann. Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, dass der Einschluss in einen Schaft wenigstens den Tastsinn, häufig aber auch die Beweglichkeit erheblich einschränkt. Eine mangelnde Akzeptanz kann daraus resultieren und sollte vom Umfeld akzeptiert werden. Das Tragen der Prothese sollte kein Zwang werden, da sich andernfalls eine ablehnende Haltung schon früh manifestiert und sich die Kinder einer späteren funktionell vorteilhaften Hilfsmittelversorgung verschließen können.

Längere Armstömpfe haben einen guten Hebel und der erhaltene Tastsinn öberwiegt die Nachteile der Längendifferenz, weshalb diese Patienten häufig keine Patschhandprothese als notwendig betrachten.

Bei Oberarmstümpfen sollte die Versorgung besonders kritisch hinterfragt werden. Der funktionelle Vorteil eines passiven Gegenhalts wiegt in diesem Falle nicht schwer genug gegen die technisch nicht lösbaren Defizite. Prothetische Ellenbogen im Kleinkindformat können einerseits in verschiedenen Winkeln arretierbar sein, wobei ein gesperrtes Gelenk im Falle eines Sturzes einen langen Hebel generiert, der das Verletzungsrisiko für den Schultergürtel vergrößert. Andererseits können friktionsgebremste Gelenke eingesetzt werden. Eine Friktion, die positionsstabil ist, kann dabei jedoch nicht vom Kind selbst zur Positionierung überwunden werden; andersherum ist ein durch das Kleinkind verstellbares Gelenk nicht stabil genug um Last zu übernehmen.

Die Indikation zur Patschhandprothese ist daher recht eng gesteckt. Zweifel an einer sinnvollen Patschhandversorgung sind jedoch kein Indiz für eine schlechtere Versorgbarkeit in späteren Jahren. Erfahrungsgemäß sind besonders Kinder sehr anpassungsfähig und kompensieren alle vermeintlichen funktionellen Defizite. Zudem wissen sie nichts von gesellschaftlichen Standards in Bezug auf Ihr Erscheinungsbild und haben in diesem Alter keinerlei Notwendigkeit sich zu rechtfertigen oder Teile von sich gegenüber anderen zu verstecken.

Lenkhilfe

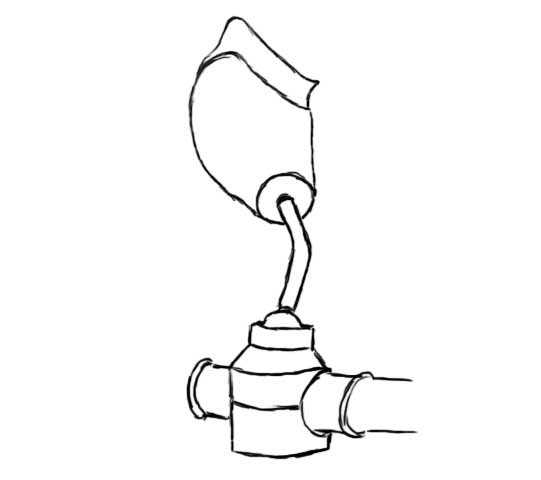

Lenkhilfen können beim Radfahren unterstützen, einen sicheren Halt vermitteln und gleichzeitig das Verletzungsrisiko reduzieren. Anstelle einer Prothese können Sie als erstes Hilfsmittel einen Funktionsvorteil vermitteln.

Dabei besteht die Lenkhilfe aus einem Schaft zur Aufnahme des Stumpfes, sowie einer Verbindung zwischen Schaft und Lenkstange. Der Schaft ist dabei nicht so eng geführt wie eine Prothese, da das Abrutschen für diesen Anwendungsfall keine so große Rolle spielt, wie die Sicherstellung im Falle eines Sturzes schnell aus dem Schaft herausgleiten zu können. Die Adaption zur Lenkstange kann hierbei je nach Ausführung eine Sicherheitsfunktion beisteuern, etwa durch Verwendung spezieller Kugelgelenke, die ein Auslösen bei Verkantung ermöglichen. So können Zug und Druck auf den Lenker ausgeübt werden, während bei einem Unfall das Verletzungsrisiko reduziert wird.

Fahrradlenkhilfen können zum Beispiel ab dem Laufrad zum Einsatz kommen, grundsätzlich können aber auch Erwachsene von einem solchen Hilfsmittel profitieren, sofern sonst keine prothetische Versorgung gewünscht, oder nicht zum Radfahren verwendet werden sollen. Eine Zulassung für den Straßenverkehr gibt es nicht pauschal, die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko. Im Zweifelsfall sollte ein Verkehrssachverständiger konsultiert werden..

kosmetische Armprothesen

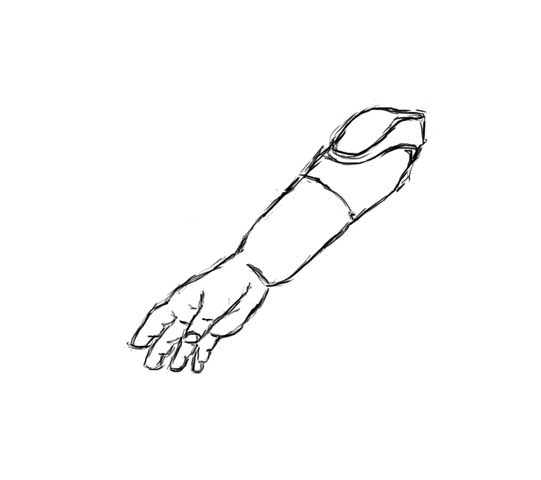

Habitusprothesen unterstützen das physiologische Erscheinungsbild, haben aber eine eingeschränkte Funktion. Sie sind vergleichsweise leicht in Gewicht und Handhabung.

Aber auch der ästhetische Aspekt kann als Funktion betrachtet werden, wenn die Prothese durch dieses Merkmal den Anwender (psychisch) entlastet und die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft durch Vermeidung von Stigmatisierung vereinfacht.

Kosmetische Prothesen zeichnen sich durch ein eher reduziertes Gewicht und vergleichsweise einfache mechanische Gelenkmechanismen aus. Bei ungünstigen Hebelverhältnissen können sie im Einzelfall als Zweitversorgung parallel zu einer schwereren elektrischen Versorgung eine gewisse Funktion bei wechselnder Belastungssituation im Tagesverlauf sicherstellen. Den ästhetischen Ansprüchen kann je nach persönlicher Gewichtung durch konfektionierte Überzüge oder hoch individuell handwerklich angefertigten Silikonkosmetiken Rechnung getragen werden.

Habitusprothesen stellen für manche Anwender eine zweckmäßige Versorgungslösung dar. Sie eignen sich hingegen nicht um die grundsätzliche Akzeptanz für eine Hilfsmittelversorgung zu evaluieren. Sofern ein Anwender den ausdrücklichen Wunsch nach einem funktionellen Ausgleich hegt, kann eine Habitusprothese nicht belegen, ob er oder sie eine Prothese dauerhaft nutzten und in seinen Alltag integrieren kann. Eine Prothese ohne aktive Greiffunktion kann selbstverständlich nicht in gleicher Weise eingesetzt werden wie beispielsweise eine funktionelle elektrische Prothese. Daher lässt eine gegebenenfalls ablehnende Haltung gegenüber einer passiven Prothese keine Rückschlüsse auf das Nutzungsverhalten einer aktiven Prothese zu. Hier kann nur eine Testung unter realistischen Bedinungen aussagekräftige Ergebnisse erzielen.

passive Prothesen

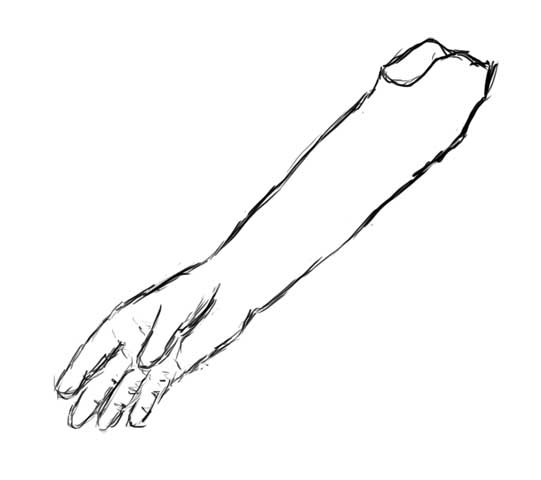

Passive Prothesen können als robuste und einfache Werkzeuge konzipiert werden.

Auch Prothesen für sportliche Aktivitäten wie Schwimmen, Klettern oder Turnen zählen zu den passiven Prothesen. Diese sind für spezielle Tätigkeiten konzipiert und gleichen die körperliche Einschränkung sehr gezielt aus.

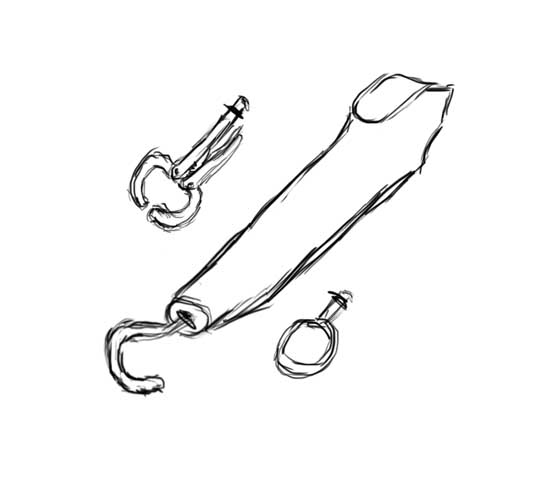

Passive Arbeitsprothesen erfüllen einen hohen Anspruch an Robust- und Einfachheit. So ermöglicht eine Vielzahl an Aufsätzen die Erledigung unterschiedlichster Aufgaben ganz ohne Ausfallrisiko von elektronischen oder mechanischen Bauteilen, den Einsatz auch in feuchten oder schmutzigen Bereichen, oder Aufgaben mit hohen mechanischen Belastungen. Dazu zählen unter anderem Zangen, Hämmer, Ringe oder der "klassische" Haken. Die Aufsätze sind austauschbar und für den jeweiligen Zweck wählbar.

Schulterformausgleich